草甘膦是全球使用最广泛的广谱除草剂,能高效杀灭杂草,但小麦天生对它敏感,一旦喷药就可能 “同归于尽”。为解决这个问题,科学家曾尝试两种思路:

转基因技术:抗性水平优秀,但商业化一直受限;

化学诱变:通过化学试剂诱发基因突变,虽获得不同程度抗性的小麦,但伴随基因组未知突变较多,导致产量下降,实用性大打折扣。背景突变需多次回交清除,育种周期长。

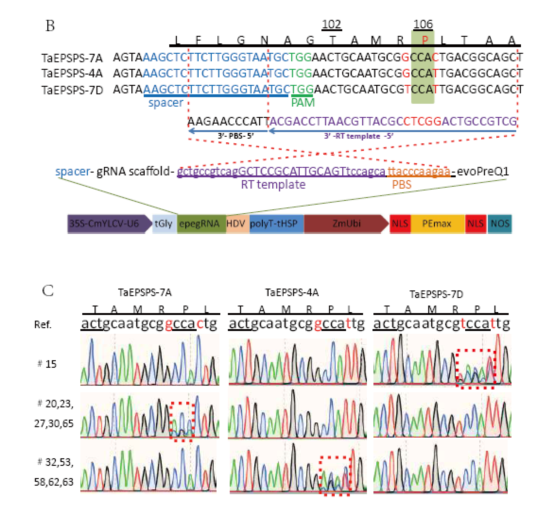

EPSPS 酶是草甘膦的 “攻击目标”,一旦被抑制,小麦就无法合成必需氨基酸,最终枯萎。在杂草中,EPSPS的 P106S 氨基酸突变能让酶 “躲过” 草甘膦攻击,且对植物生长影响极小(即 “适合度成本” 低)。这让 P106S 成为培育抗草甘膦作物的理想靶点。

2025年08月12日,江苏省农业科学院张保龙团队和河南大学邹长松团队 在Journal of agricultural and food chemistry期刊发表了题为Prime Editing of TaEPSPS Homeologs Enhances Wheat Resistance to Glyphosat的研究论文(DOI: 10.1021/acs.jafc.5c05769)。

研究采用Prime Editing( 引导编辑) 技术,通过单一epegRNA同步靶向小麦三个TaEPSPS同源基因,在小麦的 3 个 EPSPS 同源基因(TaEPSPS-7A、7D、4A)中精准引入 P106S 突变,获得了全球首例通过基因编辑创造的抗草甘膦小麦材料。

1. P106S抗性表现

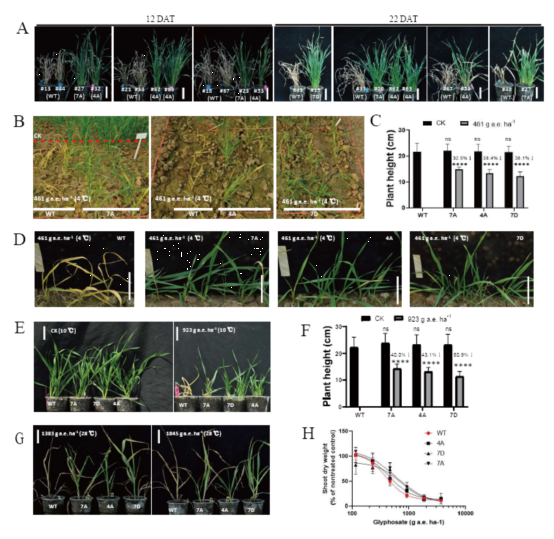

研究证实:仅需单拷贝(TaEPSPS-7A/4A/7D任意一个同源基因)的P106S突变,包括纯合或杂合的 P106S 突变,小麦即可产生草甘膦抗性,抗性具有明显的温度依赖性:

4℃低温施药:耐受461 g a.e. ha⁻¹(0.5×推荐剂量)

10℃常温施药:耐受923 g a.e. ha⁻¹(1×推荐剂量)

28℃高温施药:耐受1845 g a.e. ha⁻¹(2×推荐剂量)

2. P106S突变抗性机制

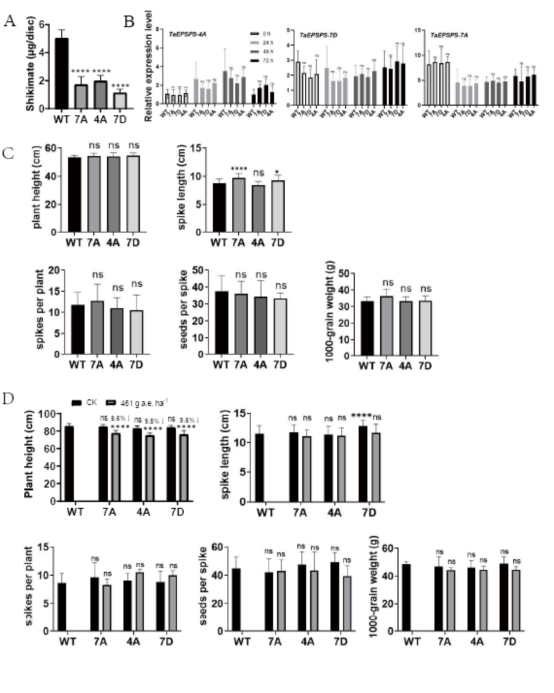

1) 生理层面:草甘膦处理后,突变小麦的莽草酸积累量减少 60-77%(莽草酸积累是 EPSPS 被抑制的标志),证明 P106S 突变确实提高EPSPS酶 对草甘膦的耐受性;

2) 基因表达:EPSPS 基因的天然表达模式未被干扰,没有 “误伤” 其他功能。

3. P106S育种应用潜力

1)生长适合度代价低:

无草甘膦除草剂条件下,农艺性状与野生型无差异;

喷洒草甘膦除草剂条件下,株高有生长抑制,抽穗扬花延迟约 10 天,成熟时株高降低8-10%左右,但穗数、穗粒数、千粒重等关键产量性状与不打草甘膦的对照小麦无显著差异。

2)规避转基因监管壁垒:

基因编辑小麦不含外源 DNA,符合美国、加拿大、澳大利亚等国的“ 非转基因豁免”政策,我国也在简化相关基因编辑作物的审批,商业化路径比转基因更畅通。

3)叠加抗性可期:

目前单基因编辑已可用,未来若同时编辑多个同源基因,有望进一步提升抗性。

4)适配实际生产:

根据抗性的温度依赖性,结合大田温度调控施药时间,可在麦田实现 “精准除草不伤苗”。

江苏省农业科学院张保龙团队和河南大学邹长松为论文通讯作者,江苏省农业科学院陈天子博士第一作者和共同通讯,河南大学硕士研究生李亚宁共同第一作者,研究得到生物育种钟山实验室项目支持。

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.5c05769